暴力団情勢

令和6年における主な暴力団情勢とその対策

平成17年以降、暴力団の勢力そのものは、全国的に減衰を続けていますが、暴力団の中には、その活動を不透明化させるとともに、世情に応じて資金獲得活動を多様化させるなどして強固な人的・経済的基盤を維持しているものもあり、依然として、暴力団は社会に対する脅威となっています。

また、暴力団構成員が準暴力団を含む匿名・流動型犯罪グループの首領となる例や、これらのグループから暴力団への資金の流れが確認される例も認められ、暴力団の中には、匿名・流動型犯罪グループを実質的に傘下に収め、自らの資金獲得活動の一端を担わせているものもあるとみられます。同様に、暴力団は、薬物の密輸・密売等、資金獲得活動の一環として、来日外国人犯罪組織と連携する例もみられます。

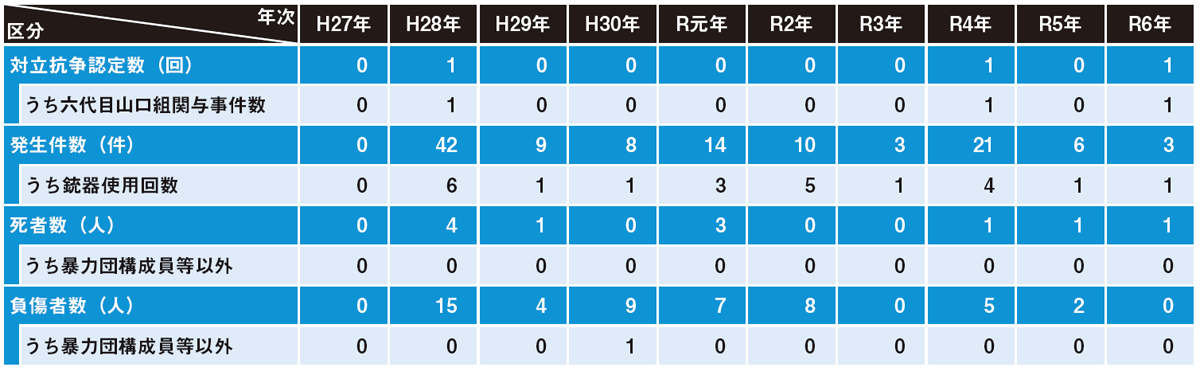

六代目山口組と神戸山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和2年1月、暴力団対策法に基づき、特に警戒を要する区域(以下、「警戒区域」といいます。)等を定めた上で、両団体を「特定抗争指定暴力団等」に指定しました。その後、神戸山口組から離脱した池田組と六代目山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和4年12月に両団体を、神戸山口組から離脱した絆會と六代目山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和6年6月に両団体を、それぞれ「特定抗争指定暴力団等」に指定しました。

これらの団体の対立抗争は継続していることから、指定の期限を延長するとともに、警戒区域を見直し、情勢に応じた措置を講じています。

今後も、市民生活の安全確保に向け、必要な警戒や取締りの徹底に加え、暴力団対策法の効果的な運用等により事件の続発防止を図るとともに、各団体の弱体化及び壊滅に向けた取組を推進していくこととしています。

また、五代目工藤會については、平成24 年12 月に「特定危険指定暴力団等」に指定し、以降1年ごとに指定の期限を延長しているところ、令和6年12 月には12 回目の延長を行いました。

今後も、未解決事件の捜査をはじめ、五代目工藤會に対する取締りや資金源対策を強力に進めるとともに、違法行為の被害者等が提起する損害賠償請求訴訟等に対する必要な支援や離脱者の社会復帰対策を更に推進していくこととしています。

このほか、暴力団排除の取組を一層進展させるため、暴力団排除に取り組む事業者に対する暴力団情報の適切な提供や保護対策の強化等に取り組んでいます。

暴力団の勢力

■ 暴力団構成員等の状況

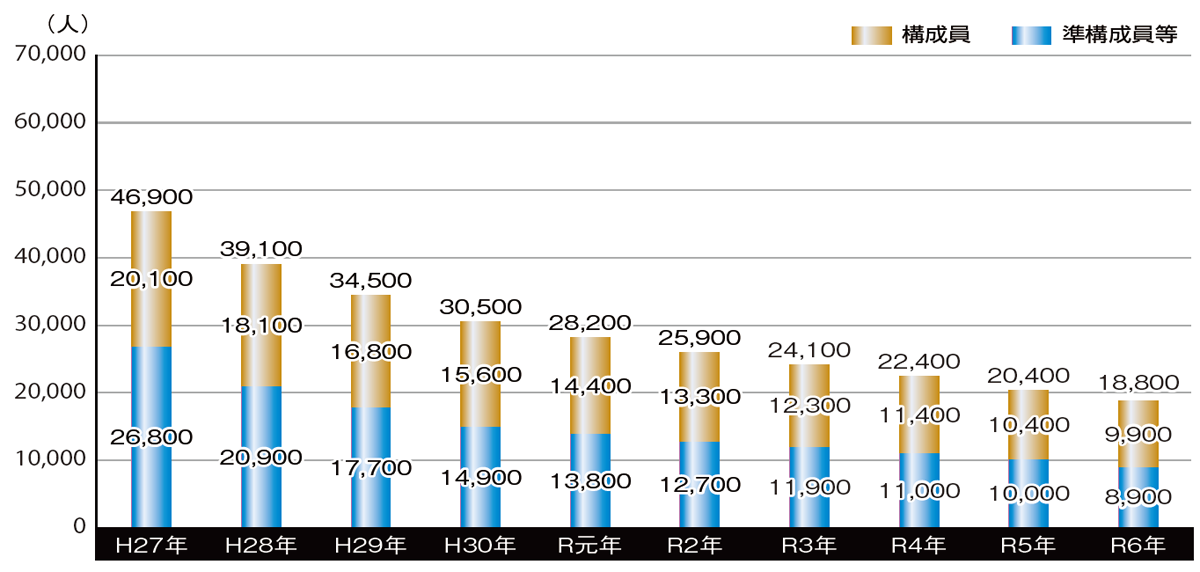

暴力団とは、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(「暴力団対策法」第2条第2号)のことをいい、その構成員及び準構成員等注1(以下、この項において「暴力団構成員等」といいます。)の数は、令和6年末現在18,800人注2で、前年と比べ、1,600人減少しました。このうち、暴力団構成員の数は9,900人で、前年に比べ500人減少し、準構成員等の数は8,900人で、前年に比べ1,100人減少しました。

◆暴力団構成員等の推移

注1 暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいいます。

注2 本項における暴力団構成員等の数は概数であり、各項目を合算した値と合計の値は必ずしも一致しません。

匿名・流動型犯罪グループの特徴とその対策

●匿名・流動型犯罪グループの特徴

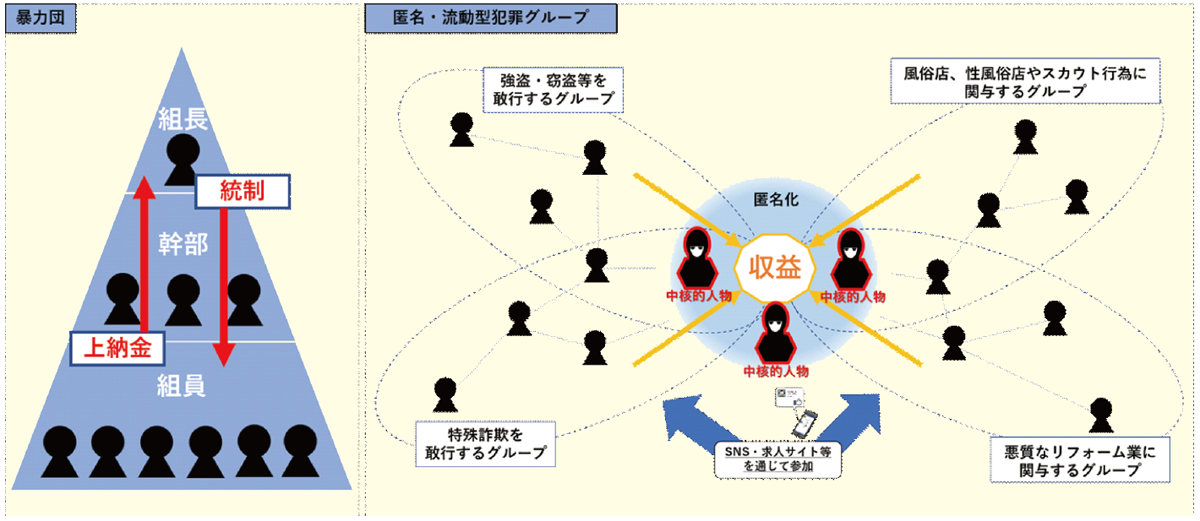

近年、暴力団の勢力が減衰していく中、暴走族の元構成員や暴力団の元構成員等を中心として、繁華街・歓楽街等で活動している準暴力団に加えて、新たな特徴を有する「匿名・流動型犯罪グループ」が台頭し、治安対策上の脅威となっています。暴力団は、構成員同士が擬制的な血縁関係によって結び付き、多くの場合、「組長」の統制の下に、地位の上下によって階層的に構成されており、組織の威力を背景に又は威力を利用して資金獲得活動を行っていました。これに対し、匿名・流動型犯罪グループは、各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げている中核部分は匿名化されており、また、SNSや求人サイトを通じるなどして緩やかに結び付いたメンバー同士が役割を細分化させ、その都度、犯罪実行者募集情報への応募者を末端の実行犯として、言わば「使い捨て」にするなど、メンバーを入れ替えながら多様な資金獲得活動を行うため、組織の把握やメンバーの特定が容易ではないという特徴を有しています。

◆暴力団及び匿名・流動型犯罪グループの特徴

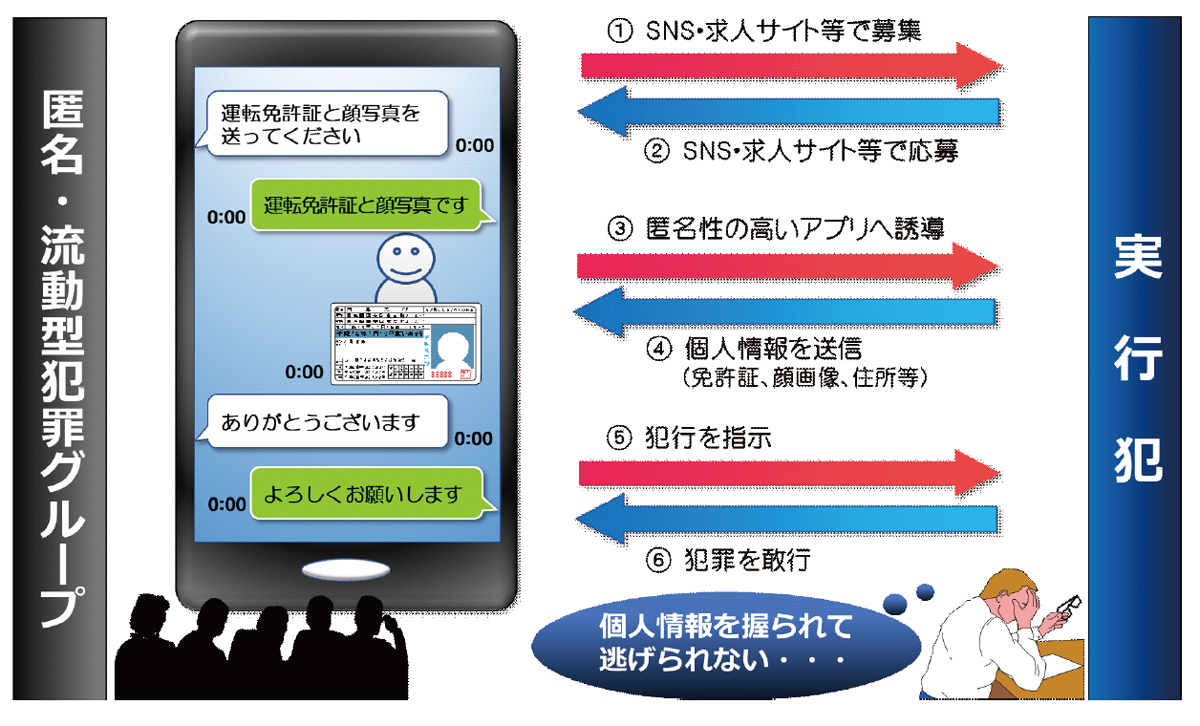

具体的には、犯罪を敢行するに当たって、SNS等において、「高額バイト」等の表現を用いたり、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払を示唆したりするなどして、犯罪の実行犯を募集している実態が認められます。匿名・流動型犯罪グループは、このような犯罪実行者募集情報への応募者に対して、あらかじめ運転免許証や顔写真等の個人の特定に資する情報を匿名性の高い通信手段を使用して送信させることで、応募者が犯行をちゅうちょしたり、グループからの離脱意思を示したりした場合には、個人情報を把握しているという優位性を利用して脅迫するなどして服従させ、実行犯として繰り返し犯罪に加担させるなどの状況がみられます。また、応募者が犯罪を敢行したとしても約束した報酬が支払われない場合もあります。

また、匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺をはじめ、組織的な強盗や窃盗、違法なスカウト行為、悪質なリフォーム業、薬物密売等の様々な犯罪を敢行し、その収益を有力な資金源としているほか、犯罪によって獲得した資金を風俗営業等の新たな資金獲得活動に充てるなど、その収益を還流させながら、組織の中核部分が利益を得ている構造がみられます。

匿名・流動型犯罪グループの中には、その資金の一部が暴力団に流れているとみられるものや、暴力団構成員をグループの首領やメンバーとしているもの、暴力団構成員と共謀して犯罪を行っているものも確認されています。暴力団と匿名・流動型犯罪グループは、何らかの関係を持ちつつ、両者の間で結節点の役割を果たす者も存在するとみられます。

◆犯罪の実行犯を募集する手口

企業対象暴力の現状と対策

企業におけるコンプライアンスが重視され、企業活動そのものに廉潔性、透明性が求められている昨今、暴力団等を利用したり、これに資金提供することは厳しい社会的批判を受けることになります。

また、企業として暴力団等への対応を誤ると、経営陣や担当者の責任問題はもとより、株主から賠償請求を受けたり、あるいは企業の信用が失墜し、場合によっては、企業自体の事業継続が困難になるおそれもあります。

暴力団等と関係遮断をすることは、コンプライアンスのみならず企業のリスク管理の観点からも極めて重要です。

今後、企業が暴力団等と知らずに関係を持ち、経済取引等により資金を提供する可能性があることを踏まえれば、暴力団等との関係遮断について規則や体制を整備するとともに、取引活動から暴力団等を排除する仕組みを構築することが求められています。

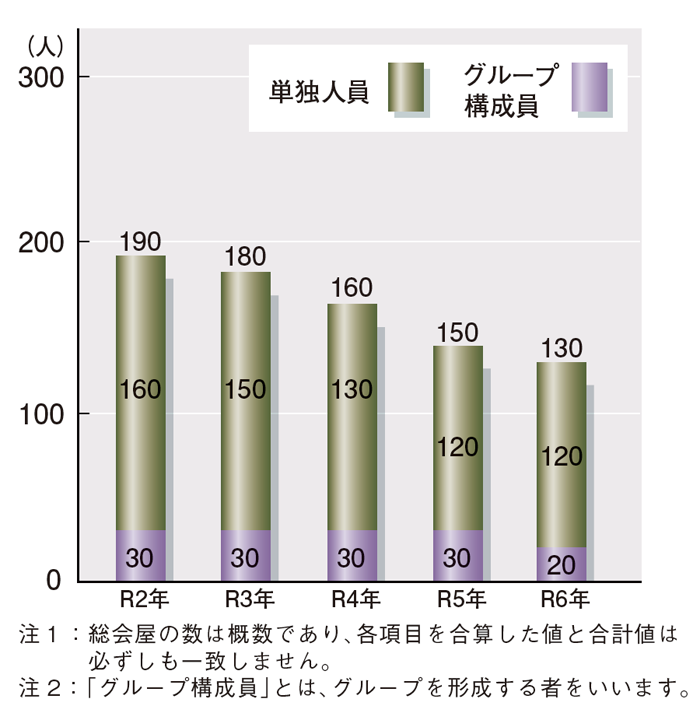

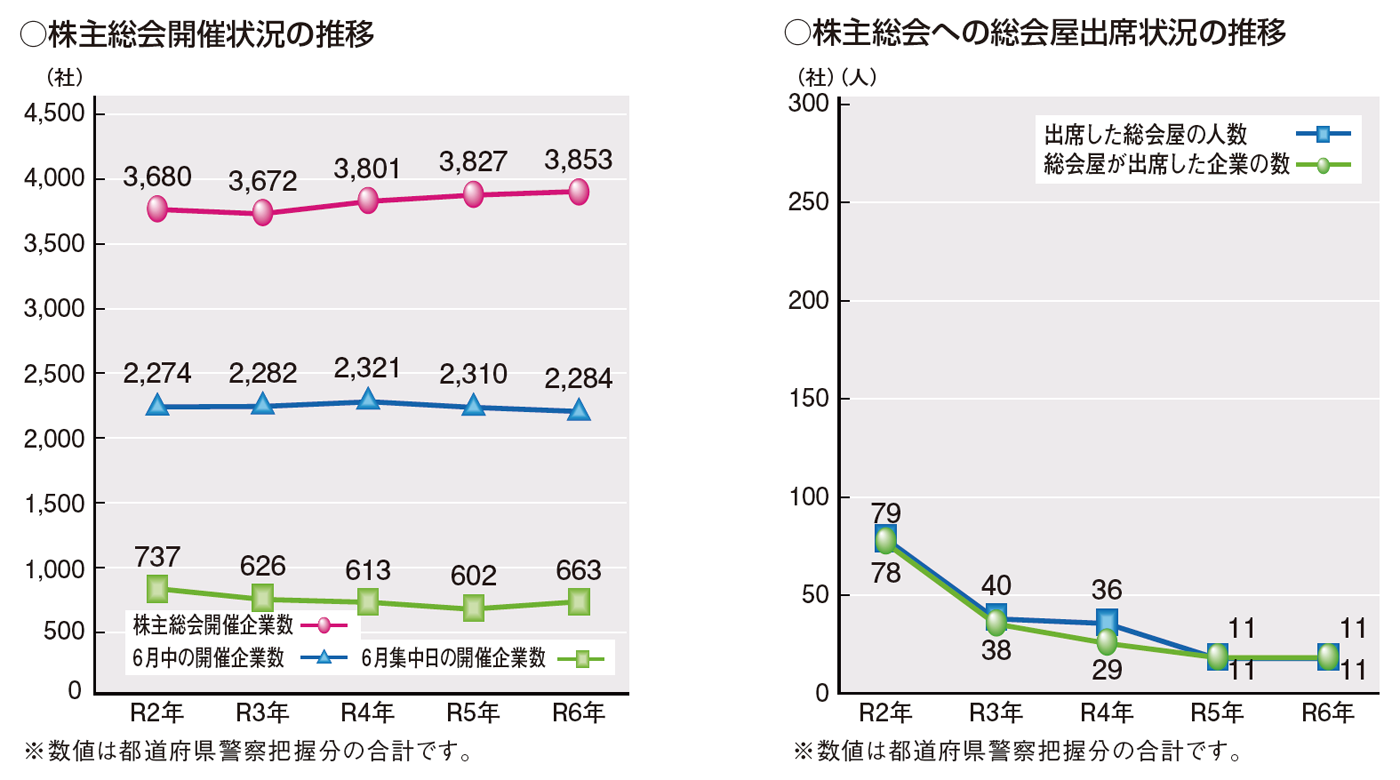

総会屋

総会屋とは、単元株を保有し、株主総会で質問、議決等を行うなど株主として活動する一方、コンサルタント料、新聞・雑誌等の購読料、賛助金等の名目で株主権の行使に関して企業から利益の供与を受け、又は受けるおそれがある者をいいます。

令和6年においては、11 企業の株主総会に延べ11 人の総会屋が出席しています。